|

|

|

| 奥州三十三観音霊場一覧 |

| 名称 |

巡礼日 |

| 1 |

那智山紹樂寺

(なちさん じょうがくじ) |

曹洞宗 |

十一面観音 |

宮城県名取市高舘吉田 |

|

| 2 |

天苗山秀麓斎

(てんみょうざん しゅうろくさい) |

曹洞宗 |

聖観音 |

宮城県名取市高舘吉田 |

|

| 3 |

桑島山金剛寺

(そうとうざん こんごうじ) |

真言宗

智山派 |

十一面観音 |

宮城県名取市高舘川上 |

|

| 4 |

案狐山斗蔵寺

(あんこざん とくらじ) |

真言宗

智山派 |

千手観音 |

宮城県角田市小田 |

|

| 5 |

名取千手観音堂

(なとりせんじゅかんのんどう) |

|

千手観音 |

宮城県名取市増田 |

|

| 6 |

青龍山瑞巌寺

(せいりゅうざん ずいがんじ) |

臨済宗

妙心寺派 |

聖観音 |

宮城県宮城郡松島町松島 |

2014年

元旦 |

| 7 |

富春山大仰寺

(ふしゅんざん だいぎょうじ) |

臨済宗

妙心寺派 |

千手観音 |

宮城県宮城郡松島町手樽 |

2013年

2/10 |

| 8 |

兩峯山梅渓寺

(りょうほうざん ばいけいじ) |

曹洞宗 |

聖観音 |

宮城県石巻市湊 |

2013年

3/9 |

| 9 |

無夷山箟峯寺

(むいざん こんぽうじ) |

天台宗 |

十一面観音 |

宮城県遠田郡涌谷町箟岳 |

2013年

元旦 |

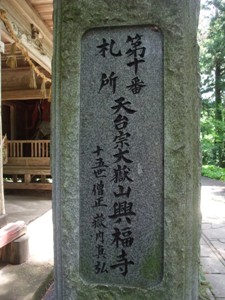

| 10 |

大嶽山興福寺

(おおだけさん こうふくじ) |

天台宗 |

十一面観音 |

宮城県登米市南方町本郷大嶽 |

2019年

6/25 |

| 11 |

香積山天王寺

(こうしゃくさん てんのうじ) |

臨済宗

妙心寺派 |

聖観音 |

福島県福島市飯坂町 |

|

| 12 |

大悲山観音寺

(だいひざん かんのんじ) |

浄土宗 |

聖観音 |

福島県伊達郡桑折町万正寺 |

|

| 13 |

明王山大聖寺

(みょうおうさん だいしょうじ) |

真言宗

豊山派 |

聖観音 |

福島県伊達郡桑折町上郡 |

|

| 14 |

法輪山大慈寺

(ほうりんさん だいじじ) |

曹洞宗 |

聖観音 |

宮城県登米市東和町米川 |

2014年

4/27 |

| 15 |

竹峯山華足寺

(ちくぶざん けそくじ) |

真言宗

智山派 |

馬頭観音 |

宮城県登米市東和町米川 |

2014年

4/27 |

| 16 |

音羽山清水寺

(おとわさん せいすいじ) |

真言宗

智山派 |

聖観音 |

宮城県栗原市栗駒岩ケ崎 |

2014年

5/10 |

| 17 |

龍雲山大祥寺

(りゅううんざん だいしょうじ) |

曹洞宗 |

十一面観音 |

岩手県一関市花泉町老松 |

2013年

5/17 |

| 18 |

松澤山道慶寺 六角堂

(まつざわさん どうけいじ) |

曹洞宗 |

如意輪観音 |

岩手県一関市花泉町老松 |

2013年

5/17 |

| 19 |

宝持院 新山観音堂

(ほうじいん しんざんかんのんどう) |

曹洞宗 |

十一面観音 |

岩手県一関市花泉町金沢 |

2013年

5/17 |

| 20 |

中興山徳壽院

(ちゅうこうざん とくじゅいん) |

曹洞宗 |

千手観音 |

岩手県一関市花泉町花泉 |

2013年

5/17 |

| 21 |

円通山観音寺

(えんつうざん かんのんじ) |

曹洞宗 |

馬頭観音 |

宮城県栗原市金成有壁 |

2013年

11/17 |

| 22 |

楽峰山勝大寺

(らくほうざん しょうだいじ) |

真言宗

智山派 |

十一面観音 |

宮城県栗原市金成小迫 |

2013年

11/17 |

| 23 |

太白山長承寺

(たいはくさん ちょうしょうじ) |

曹洞宗 |

千手観音 |

宮城県登米市中田町上沼 |

2014年

4/27 |

| 24 |

遮那山長谷寺

(しゃなさん ちょうこくじ) |

天台宗 |

十一面観音 |

宮城県登米市中田町浅水 |

2014年

4/27 |

| 25 |

妙見山黒石寺

(みょうけんさん こくせきじ) |

天台宗 |

千手観音 |

岩手県奥州市水沢区黒石町 |

2014年

5/10 |

| 26 |

亀峰山長泉寺

(きほうざん ちょうせんじ) |

曹洞宗 |

千手観音 |

岩手県一関市大東町大原 |

2014年

5/10 |

| 27 |

東光山観福寺

(とうこうさん かんぷくじ) |

天台宗 |

聖観音 |

岩手県一関市舞川 |

2013年

11/17 |

| 28 |

大善院 蛸浦観音

(だいぜんいん たこうらかんのん) |

修験道 |

千手観音 |

岩手県大船渡市赤崎町 |

|

| 29 |

海岸山普門寺

(かいがんさん ふもんじ) |

曹洞宗 |

聖観音 |

岩手県陸前高田市米崎町 |

|

| 30 |

白樺山補陀寺

(はっかさん ほだじ) |

曹洞宗 |

如意輪観音 |

宮城県気仙沼市古町 |

|

| 31 |

江峰山聖福寺

(こうほうざん しょうふくじ) |

曹洞宗 |

七面観世音 |

岩手県八幡平市西根寺田 |

|

| 32 |

北上山正覚院

(きたかみさん しょうがくいん) |

天台宗 |

十一面観音 |

岩手県岩手郡岩手町御堂 |

|

| 33 |

八葉山天台寺

(はちようざん てんだいじ) |

天台宗 |

聖観音 |

岩手県二戸市浄法寺町御山久保 |

|

| 番外 |

関山中尊寺

(かんざん ちゅうそんじ) |

天台宗 |

|

岩手県西磐井郡平泉町平泉 |

|

| 番外 |

医王山毛越寺

(いおうざん もうつうじ) |

天台宗 |

|

岩手県西磐井郡平泉町 |

|

| 番外 |

瑠璃光山医王寺

(るりこうざん いおうじ) |

真言宗

豊山派 |

|

福島県福島市飯坂町平野 |

|

|

| 6番札所 青龍山瑞巌寺 |

| 初詣は松島瑞巌寺の三聖堂にしました。ここの観音堂は天和二年(1682)に方3間の素木造り、屋根は宝形造りで茅葺、正面に一間の向拝のついた質朴端正なお堂を瑞巌寺101世住職鵬雲によって建てられたものだそうです。創建以来屋根の葺き替え以外の修理は行われていないそうだ。瑞巌寺には行くがここ三聖堂に参る観光客は滅多に居ないようだった。 |

松島海岸観光船乗り場から西側に瑞巌寺の参道が真っ直ぐに見えます。 |

鈴を扁平にしたような鰐口を鰐口紐で一度打ち鳴らし手を合わせて今年一年の無事をお祈りしました。 |

お堂には正面に観世音菩薩、左に達磨大師、右に菅原道真を祀っている事から三聖堂と呼ぶそうです。 |

この角度が一番趣があります。木の肌からサルスベリのようでもあり、雰囲気から云うと梅の木のようでもあります。 |

「三聖堂」の扁額は創建者鵬雲の筆による。創建当時の棟札が残されている。 |

| 7番札所 7 富春山大仰寺 7 |

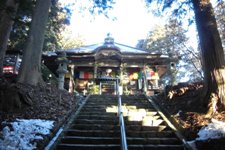

| 「ふしゅんさんだいぎょうじ」と読みます。このお寺さんの観音堂も坂上田村麻呂が創建したそうです。海沿いの県道から左折してくねくねとつづら折りの狭い道に入っていくと、暫くして「富山参道」の小さな看板が見えます。そこから急こう配の階段を10分程登っていくと、山頂に目指す七番札所大仰寺観音堂がまぶしく目に入ってきます。仁王門の両側に仁王尊が祀られ、門をくぐり其の奥に朱塗りも鮮やかな観音堂が在る。以前は手もくわえられずに鬱蒼としていて、仁王尊などは壁にもたれかかっていたそうだ。ここの観音堂には33年に一度ご開帳される一寸八分の木造千手観音菩薩が奉安されていているそうだ。そうだとすれば一寸八分とは随分と小さい観音様のような気がする。もうひとつ田村麻呂の騎馬像も納められているらしい。らしい

? なので その辺を確認しようと庫裡を訪ねたら工事中で立ち入り禁止になっていた。(通常は100円で拝観できる)兎にも角にもこじんまりとした朱塗りも鮮やかな観音堂でした。仁王門手前に東屋がありそこから松島がほぼ真正面に一望できる。そこからの眺めは、「松島や ああ松島や 松島や」・・・です(笑) |

臨済宗妙心寺派の大仰寺ですからきちんと両手を合わせ心静かに拝みました。穏やかな日でしたが山頂はきりっと寒く、かえって身も心も清々しい気分になれました。 |

|

|

|

|

|

|

| 8番札所 兩峯山梅渓寺 |

牧山トンネルを抜けて左折し上り坂に7.8分車を走らせると、梅渓寺表門が見えてくる。門両脇に鎮座する一対の仏教の守護神である金剛力士像、阿形(あぎょう)像と吽形(うんぎょう)像が私たちを迎えてくれた。参道の突きあたりに本堂があり牧山聖観世音菩薩が奉られているようだ。堂内では震災津波でお亡くなりになった方の法要が営まれていて観音様を拝むことは叶わなかった。 梅渓寺は無尽天全和尚が開山したそうで、起源は征夷大将軍坂上田村麻呂の蝦夷討伐、大嶽丸の妾魔鬼という豪賊を征伐し、その供養のためお寺を建立し、将軍の護持仏竜乗聖観世音像を安じ、国家鎮護五穀成就、海上安全を祈念したのに始まるそうだ。

七番札所と九番札所そしてこちらの八番札所を奥州3観音と呼び、古来よりこの三観音を三年間続けて参詣すると必ず願い事が叶えられるそうだ。又これに十番・興福寺、十五番・華足寺、ニ十ニ番・勝大寺、二十四番・長谷寺を加えて奥州七観音とも言うそうです。いずれも坂上田村麻呂ゆかりの地なんだそうです。

参考:阿形像と吽形像について

「阿」は口を開き、吽は口を閉じて発する声のことで、一般に吐く息と吸う息を表し両者が息を合わせる事で、あの「阿吽の呼吸」の語源になったようだ。梅渓寺表門右の仁王様は口を開けているので阿形、左の仁王様は口を閉じているので吽形でこの一対で「阿吽の呼吸」を表し、阿形像は怒りの表情を顕わにし、吽形像は怒りを内に秘めた表情をしていて、寺院内に仏敵が入り込むことを防ぐ守護神としての性格を表しているそうだ。 |

「牧山観世音梅渓寺道」の板碑 |

吽形像(口を閉じている) |

表門 |

阿形像(口を開けている) |

本堂 |

梅渓寺 |

境内には4本サルスベリの大木があった |

| 9番札所 無夷山箟峯寺 |

| 最初の札所巡りは無夷山箟峯寺を選びました。いちばん近く毎年元朝参りに行っているお寺さんです。歴史は古く寺の伝えによると、奈良時代の大同年間(806年~810年)に坂上田村麻呂が蝦夷を征伐し、清水寺より十一面観音を勧請して堂を創建し霧岳山正福寺と称した。嘉祥2年(849年)に円仁が中興し無夷山箟峯寺と改め、以後天台宗に属し南北朝時代(1336年~1392年)には山内に22の坊舎があり隆盛を極め、殺生禁断・女人禁制の聖地だったそうです。時代の推移、また二度の火災により衰えていましたが、二代藩主伊達忠宗によって再興されました。寺宝の一つに坂上田村麻呂が使ったとされる水昌五輪・水火珠・陣笛があるそうだ。箟峯寺観音堂の本尊は十一面観音で、閻浮檀金(えんぶだごん)の立像。三十三年ごとにご開帳されているそうです。 |

いつもは参拝者がほとんどいないのですが、元日の今日は屋台も出て少しお祭り気分も味わえた。 |

|

|

|

|

|

|

| 10番札所 大嶽山興福寺 14 |

| ここ興福寺には何度もなんどもお参りしている。生まれ故郷にある無夷山崑峯寺の末寺であるし、何と言っても観音堂の壁画の美しさはこの辺りでは見られない。行く時期としては6月下旬のアジサイが咲いている頃がイチバン好きだ。興福寺には坂上田村麻呂が奥州征伐で戦死者の遺骸を7か所に分散埋葬し、その場所に観音堂を建立したと伝えられている。その一つがここ大嶽観音堂なそうだ。そして庫裏前にある六角堂にも行ってみたらよい。明治17年に建立された寺院には珍しい洋風建築物だ。興福寺には観音堂のほか薬師堂・白山堂・鐘楼等がありゆっくりお参りすると小一時間はあっという間に過ぎる。 |

|

|

| 14番札所 法輪山大慈寺 14 |

| 創建は藤原秀衡が奥州33観世音の14番の札所として建立されたが、藤原氏の滅亡後数度の火災にあったりしやがて衰退し廃寺状態となった。本尊は運慶作の聖観世音菩薩であったが現存しないそうだ。その後永亭元年(1429年)曹洞宗東北大本山・正法寺四世の中山良用大和尚が隠居寺として入山し曹洞宗に改め法輪山大慈寺として再建したそうだ。開創以来の建物は唯一山門だけとのことだ(写真左) その山門をくぐると真新しい御本堂が目に入ってくる。3年前の震災の前の年に建立したそうだ。庫裡に観音様に参拝に来ましたと告げると本堂に通され、観音様の部屋に案内された。じっくりゆっくり深々と聖観音様を拝む事ができました。 |

|

|

|

| 15番札所 竹峯山 華足寺 15 |

| 真言宗智山派のお寺さんとあるが、御本尊は馬頭観世音菩薩で動物燐憫の守護仏。馬の霊場としては日本最古と伝えられています。古くは坂上田村麻呂が大同二年に敵味方の戦争犠牲者の迷魂を鎮撫する為に建立されたそうだ。丁度この日は春の例大祭で仮設ステージでは唄や踊りが披露されていてお祭り気分を味わった。観音堂にお参りしたら氏子さんから中に入るように勧められた。かなり古い馬の模型や馬具それに参拝記念の旗や絵馬等が沢山納められていた。お堂裏には動物の納骨堂があり現在も動物のお寺さんの役割を果たしているのだそうだ。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 16番札所 音羽山清水寺 16 |

音羽山清水寺は"おとわさんせいすいじ"と読み真言宗智山派のお寺さんです。ここ清水寺は旧栗駒町岩ヶ崎に在り、国定公園栗駒山の宮城県側の麓に位置し、とても長閑な環境です。長閑過ぎたせいかこちらの住職さんは清水寺には居ず仙台で暮らしているそうだ。庫裡の張り紙にご朱印は仙台別院で渡しますとあった。参道の草は刈っているようだが蛇の出る頃には二の足を踏むかもだ。開山は大同ニ年(807年)で御本尊は1寸8分の闇浮壇金(えんぶだごん=砂金)像で33年に一度開帳する秘仏なそうだ。坂上田村麻呂が東征時兜の前面に付けてあった立物をここに納めたと伝わっているそうだ。観音堂脇軒下踏み板の上には道祖神が13体置かれていたが、寂しそうな道祖神に見えたのは無人のせいかもしれない。

さい銭箱脇の木札に「おん あろりきゃ そわか」と大きな声で三度お唱えくださいと書いてあった。鰐口を鳴らし深々と頭を下げて手をあわせ「おん あろりきゃ

そわか」と大きな声で唱え家族の無事を祈った。 |

|

|

|

|

| 17番札所 龍雲山大祥寺 17 |

| 今日の巡礼は岩手県花泉方面として三陸自動車道を北に走らせて1時間30分で大祥寺に到着した。まず立派なお寺さんだなぁと感心して参道を登って行くと仁王門に到着します。お馴染の阿形像・吽形像が怖い顔でお迎えしてくれて、楼門をくぐりふと後ろを振り向くと雷神様と風神様がキィッと睨んでいる。風をつかさどる神と雷電をつかさどるこの一対の神様は屏風絵としてよく描かれるそうだ。それがなぜ仁王門に居るのかは分からない。参道を登りきると正面に立派な本堂が在り、その左手に目指す十一面観音堂が凛とした姿で建っていた。観音像は寺崎下野守一族の守護仏で5尺5寸のカヤ材の一本彫なそうで平安末期の作なそうだ。早速心静かに参拝し家族の健康と旅の安全をお願いした。 |

ここは参道の登り口、ここから本堂まで一直線に登って行きます。 |

|

|

|

阿形像 吽形像 雷神 風神 |

|

|

|

| 18番札所 道慶寺観音堂 18 |

ここ六角堂は道慶寺境内に在るのではなく、寺に通じる道路脇に在り、ナビで向かったので無事到着したが、案内柱を見落とすと通り過ぎてしまいそうだった。六角堂というから六角の形がした観音堂のイメージだったがそうではなくこじんまりとした普通の観音堂でした。鐘を叩いて手を合わせてお参りしてから、扉の中の観音様を覗いてみた。円形光背・岩座蓮華台に乗っているという如意輪観音像はあれかな?とおもうような形をしていました。実際は木造・寄木、像講40cmほどの観音様らしい。事訳など書いてある掲示板等は無いので、netから拝借した内容は次の事のなそうです。

観音堂(六角堂)は聖武天皇(726)の頃からで、慈覚大師が金提寺を開創し、その後月泉良印が再興し道慶寺とした。文化5年(1808)皆川家(納経所)の土地に観音堂を建立し現在に至っている。

観音堂の隣に牛小屋があり参拝していても牛フンの匂いがきつくてのんびりゆったりの参拝は叶わなかった(涙) |

|

|

|

|

| 19番札所 新山観音堂 19 |

| 農道のような細い道を通り舗装が切れたところに新山観音堂の案内柱が立っていた。草深く蛇でも出そうな 山道を登って行き、疲れて腰を伸ばし前方を見たら鬱蒼として荒れた杉林の陰に観音堂が見えた。登りきると真正面に新山観音堂が少し寂しげに佇んでいた。そのまま進んでいって早速手を合わせ参拝してお堂の扉を見たら、開けて中を見ても良いとの掛札があった。鎖を外して扉を引いたらギギギッと音が鳴り少し不気味な感じがした。開けて尚更背筋が凍りつくようななんとも言えない雰囲気のお堂の中です。文政8年(1825)建立なそうですがお堂はしっかりして立派なのですが、地域の人の参拝はほとんど無いように感じた。十一面観世音が祀られているのだそうだが、ビビってしまって見つける事はできませんでした。帰りしなに畑仕事をしていた老人ご夫婦に観音堂にまつわるお話を聴いてみたが、もう誰も分からないとのことで、10年以上もお祭りはしていないと語っていた。 |

|

|

|

|

| 20番札所 中興山徳壽院 20 |

| 花泉での札所巡り最後は真新しく建立したばかりのお寺さんでした。あっさりした門をくぐって参道を進んでいくと、太いケヤキの柱を使った本堂の入り口に出ます。立ち止まってぐるっとあたりを見渡すと、左手に手入れのいきとどいた観音堂が目に入ります。その観音堂の脇を通ってお墓参りするように作られています。どのお墓もきちんと掃除もしていて管理が行き届いているように見えます。そんな雰囲気のお寺さんですから、私は観音堂を真っ直ぐに見据えて鐘を鳴らし心静かに手を合わせて参拝させていただきました。んん~ん なぜかすーっと気持ちが静まるようなそんな雰囲気にさせられました。観音堂の中はガラス越しに見えるようになっていたし、写真撮影禁止の札も無いので、きちんと綺麗に飾ってあったお堂の中を撮らせていただきました。中央上段の扉の奥に千手観音が祀られているのが見えました。観音堂は元禄時代のもので、ご本尊の千手観音は地元の小野寺氏の守り本尊であったそうだ。 |

|

|

|

|

| 21番札所 円通山観音寺21 |

| 観音寺の山門と並んで鳥居が建てられていてこちらからお参りします。狭くてキツイ石段と坂道を7.8分上っていくと少し荒れた観音堂が見えてくる。雪が降る冬場には危なくて上ることはできないだろうと感じた。早速参拝しお堂の中を覗いてみた。開創が大同2年に坂上田村麻呂が建立したようですが、どうも黄金色の観音様は其の当時の観音様ではないように見えた。観音寺のがっしりした本堂に比べ、荒れた観音堂は寂しさを感じた。 |

|

|

|

|

| 22番札所 楽峰山勝大寺22 |

| 観音堂を探すのにチョット苦労した。真言宗智山派の勝大寺をナビに設定して無事山門までたどり着いたが、立派な本堂はあるが観音堂らしき建て物は何処にも見当たりません。丁度お墓参りに来た方に訪ねると、墓地の裏側の白山神社の鳥居をくぐると観音堂があるとのことでした。仁王堂らしき建て物をくぐり抜けると左手にがっしりとした立派な観音堂が見えます。由来は1200年ほど前の大同年間に坂上田村麻呂が蝦夷征伐をした際に2寸8分の観世音菩薩を奉安したことから始まるそうだ。また元禄年間に980年を経て初めて厨子の扉が開かれたそうで、以来33年毎に御開帳が行われているそうです。境内は整備がなされ気持ち良く参拝することができた。残念なことに観音堂の中を覗いてみると何もなく、どうも観世音菩薩様は勝大寺の方で保管しているようだとのことでした。 |

|

|

|

|

| 23番札所 大白山 長承寺 |

| 弘仁元年(八一〇)比叡山延暦寺三世慈覺圓仁大師が当地に草庵を結び自ら四尺六寸の千手観世音菩薩の座像を彫刻し御堂に安置、それが二十三番札所の御本尊なそうだ。観音堂は三間四面に四尺五寸の濡れ縁をめぐらした御堂で、建立は室町初期なそうだ。観音堂の中は伺えなかったが鰐口を鳴らし静かにお参りした。 |

|

|

|

|

| 24番札所 遮那山長谷寺24 |

| いつものようにナビ任せで無事到着しました。長谷寺というから鎌倉の同じ名前の有名なお寺さんをイメージしてしまいがちですが、ここは神社の鳥居を潜り石段を上って観音堂に向かいます。かつては奈良や鎌倉の長谷寺と共に日本三大長谷寺と称されたようです。宗派は天台寺門宗(天台宗)とあり十一面観世音菩薩が祀られている。早速

鰐口鐘を3度鳴らし心静かにお参りした。歴史は古く大同2年に坂上田村麻呂の勧請によるものだそうだ。お堂の前に大木の桜(遮那桜)が満開に咲いていたが、義経が平泉に下った折に自らお手植えの桜と言い伝えられているそうだ。

遮那は義経の幼名でそれにちなんで名づけられたとのこと。写真右 |

遮那桜 |

|

|

|

|

|

右の掛札には

奥州三十三観音二十四番

奥州七観音三番札所 とある。 |

左の掛札には 扁額には 右の掛札には

天台寺門宗 長谷寺 長谷観世音 奥州三十三観音二十四番 |

| 25番札所 妙見山黒石寺 25 |

黒石寺には近くの曹洞宗東北総本山正法寺の見学のときに寄って以来の参拝です。ここ黒石寺は蘇民祭で有名です。いつか行ってみたいのですが、なにせお祭りが2月なんで躊躇しています。さてこちらの観音堂は平成8年に建立されたものなそうで見た目新しいです。さい銭箱は鰐口の下にはなく格子戸のひと枡が空いていてそこからお賽銭を入れます。よって観音堂内を窺い知ることはできません。小さな鰐口を3度鳴らし心静かにお参りしました。こちらには釈迦観音堂の他に薬師堂・妙見堂が在ります。蘇民祭の舞台となる薬師堂の伽藍は大きく威厳があります。

歴史は古く資料によると天平元年(729年)、東北地方初の寺院として行基が開いたとされ東光山薬師寺と称していたが、延暦年間(782年~806年)兵火により焼失。その後大同2年(807年)に坂上田村麻呂により再興され、嘉承2年(849年)円仁(慈覚大師)が中興して現在の寺号となったそうだ。 |

国指定の重要文化財 木造薬師如来坐像には貞観4年(862年)の年紀を含む墨書銘が記されていて木彫の仏像では日本最古なそうだ。 |

釈迦観音堂は本堂 薬師堂の西端に在り、こじんまりと佇んでいます。 |

資料では千手観音が祀られているそうだが、境内の案内には見当たらなかった。 |

いずれかの観音様が祀られているはずなので静かに手を合わせました。 |

本堂の薬師堂 裸参りの蘇民祭は大いに盛り上がるそうだ。 |

本堂内の四天王様達はジッとこちらを見つめているようだった。 |

紆余曲折があって今では比叡山延暦寺の末寺なそうだ。 |

| 26番札所 亀峰山長泉寺 26 |

長泉寺は平泉と陸前高田の中間に在り、行くのにとても遠く感じた。到着するなり山門近くで小学生(4年生)の男の子が遊んでいた。声を掛けて聞いてみたら、長泉寺の跡取り息子さんなそうだ。10年後の若住職さんですねと聞いたら「まぁ そうです」なんてお返事が返ってきた。杉の大木の下を通り山門をくぐったら凄く大きく立派な本堂と寺務所が目に入る。若住職に案内されて本堂裏の観音堂に行くことになった。こじんまりとた観音堂は私としては親しみやすく参拝しやすい。若住職の勧めでお賽銭30円を入れ鰐口を鳴らし拝んだら、さい銭箱脇のおみくじを引いてくださいとのことだった。30円以上をいれないとおみくじは引けないそうだ。私のおみくじは小吉だったが、何事も精進すれば願いは叶うとあった。再度鰐口を鳴らし何事も精進しますぅ~と手を合わせた。

|

三叉路でこの看板を見つけよう。この看板の左隣の蕎麦屋さんで食べたざるそばは美味しかった。 |

|

|

このお寺さんの歴史的背景等は全く分からずじまいだった。ただ境内の大銀杏は樹齢1,100年、高さ30m、幹周15mの老大木。枝の下には乳房に似たこぶが多くあり、これを拝むと乳房の病が治ったり、乳の出がよくなったりすると言い伝えられているそうだ。 |

| 27番札所 東光山観福寺27 |

天台宗観福寺の山門には立派に27番霊場の石柱が建っていた。長い上り坂の参道をゆっくり登っていくとイチョウの大木が迎えてくれる。右をふり向くとビシット扉を閉じた観音堂が直ぐ脇に在る。観音堂の中を覗き見る事はできないが、鈴の上に掲げられている「観世音」の扁額を見つめてお参りをしてきた。

ご本尊の聖観世音菩薩を坂上田村麻呂が蝦夷征伐後に天下太平等を祈願して奉安されたそうだ。 |

|

|

|

|